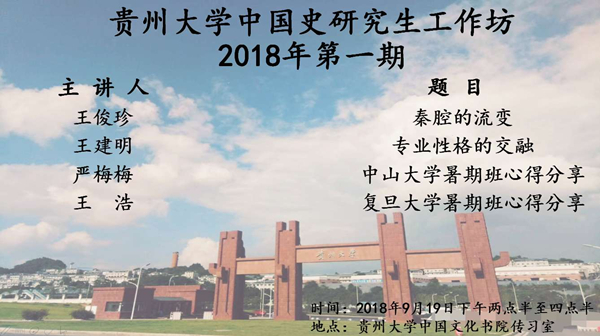

贵州大学历史与民族文化学院中国史专业2018年第一期硕士研究生工作坊于9月19日下午14:30至17:30在中国文化书院传习室举办。中国史专业2017级硕士研究生及张清老师、袁轶峰老师参加工作坊。期间,四位同学作相关报告,两位老师及其他同学对报告进行点评并提出意见及建议。

工作坊首先由王俊珍同学做关于“秦腔的流变”论文报告。主要从“秦腔的简介”、“秦腔剧目的改编和创新”及“总结”三部分,介绍了不同的社会环境下秦腔剧目的改编及创新的特点,分析了当前社会背景下秦腔的发展态势及其原因。

胥俊俊同学对论文报告作点评,提出了三个需要注意的地方:报告核心观点不突出;对“社会环境”没有清楚的定义;结论过于浅显。同时,其他同学也提出了自己的看法:如缺乏问题意识;对于提到的“精英文化”没有深入探讨;对于社会环境影响秦腔剧目的改编及创新的表现没有凸显出来等。此外,也有同学认为,报告更重要的是体现了对秦腔文化发展的一种关怀。

袁轶峰老师在点评中指出了报告的优点及不足。认为报告选题比较新颖且有意义,同时体现出的历史的情怀也值得肯定。但缺点也较多,除前面各位同学所提到之处,对秦腔的流变中“变”的目的并没有进行论述。他对报告提出了修改意见,希望从一个剧目在不同时期的变化分析时代背景对剧目发展的影响,从而以小见大,进而论述在当前背景下秦腔的发展途径。

王建明同学分享了自己跨专业学习的心得体会。他从经济学和历史学不同专业塑造出的不同性格来谈自己的经历及经验,提出将经济学的部分理论与方法运用到对贵州地方文化珍贵史料清水江文书的研究中,同时也叙述了其中的困难之处。

听完王建明同学的报告后,袁轶峰老师指出,跨专业的同学一定不能丢掉自己本专业的知识并可以将其与历史学研究相结合,从而找到新的研究视角,拓宽研究视野。张清老师对王建明同学提到的“冰冷的经济学”这一观点进行了点评并说明了经济学与历史学的关联,同样认为跨专业的同学应该利用不同专业的交叉优势来丰富历史学的研究。

严梅梅同学分享了暑假参加的中山大学暑期班的心得体会。她通过“学习篇”、“生活篇”及“心得篇”三部分,讲述了在中山大学暑期班中的收获。在这短短的半个月中,她对海关史的学习和研究有了进一步的深入了解,同时也见到了更多历史学界的专家。通过聆听各位专家学者对于历史学的研究方法解析,她认为暑期班学习对自己之后的论文写作也有了更多的帮助。

王浩同学在参加了复旦大学“社会科学研究方法前沿研究生暑期学校”之后,对于社会学与历史学的联系有了新的认识。他介绍了以统计学为主、对社会文本和样本进行解析、对传统的文本进行数据化还原,并通过数据的模拟和数据的倾向值分析而进行新的研究。认为,这一方法论对于历史学的学习和研究也有一定的可借鉴之处。

最后两位同学分享之后,张清老师纠正了对于“数据”与“大数据”概念的混淆,对“大数据”的相关认知进行了识读,一定程度上填补了同学们的知识空缺。袁轶峰老师做了最后总结,提醒同学们平时要做充足的准备,积极参加类似的暑期学校,通过学习交流开阔眼界,拓宽视野。

通过开展此次工作坊,同学们进一步加深了对历史报告陈述、学术论文写作规范的认识,同时也强化了对于“问题意识”的认知与理解。对于跨专业学习历史学的同学来说,此次分享也带给他们更多的启发,帮助他们更快更好地进入历史专业学习与研究当中来。暑期班心得体会的分享,也让同学们体会到了走出去的重要性及必要性。多涉足不同的学术圈或生活圈,无论是对于学业还是生活,都会让同学们获益匪浅。